「大空に翔る!!ステンレス飛行機機」の見学に岐阜支部入団予定者と行ってまいりました。

ステンレス

で製作された素晴らしい出来栄えの旧陸・海軍機縮尺1/30の36機を製作された元船大工の方の説明を

受けながら見学、その後団員からの質問に対し丁寧なご回答をいただき、団員から感謝の言葉を述べて

終了致しました。

名古屋航空少年団[日本航空少年団]のサイトです

連絡先(事務局) 090-6354-5641

(櫻井)

連絡先(事務局) 090-6354-5641

(櫻井)

「大空に翔る!!ステンレス飛行機機」の見学に岐阜支部入団予定者と行ってまいりました。

ステンレス

で製作された素晴らしい出来栄えの旧陸・海軍機縮尺1/30の36機を製作された元船大工の方の説明を

受けながら見学、その後団員からの質問に対し丁寧なご回答をいただき、団員から感謝の言葉を述べて

終了致しました。

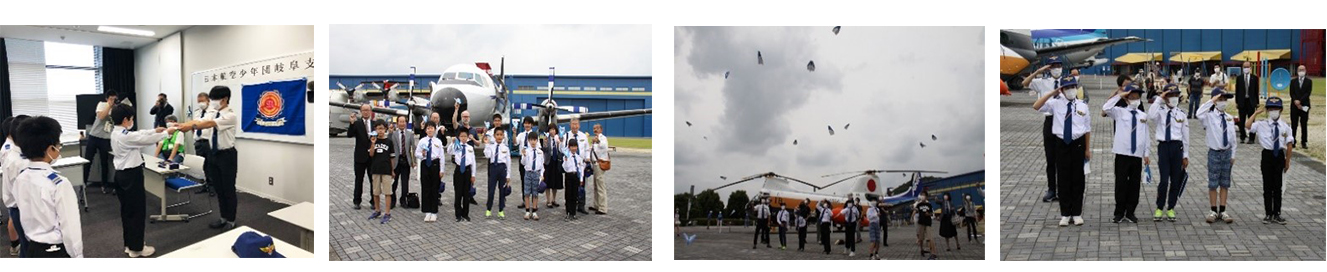

「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館(空宙博)」にて、岐阜支部結成式を挙行致しました。

基本行動訓練の後セレモニーを開始、役員紹介、支部長挨拶に続き団員手帳の授与が行われました。セレモニー終了後屋外展示場に移動し紙飛行機の一斉飛行、記念写真、ラジコン機の操縦体験を行いました。

「春日井市知多公民館」で、技術アドバイザーの辻本様を講師にお迎えし、念願のフライトシュミレーター体験会を実施。待ち時間を利用してホワイトウイングスの製作を行いました。

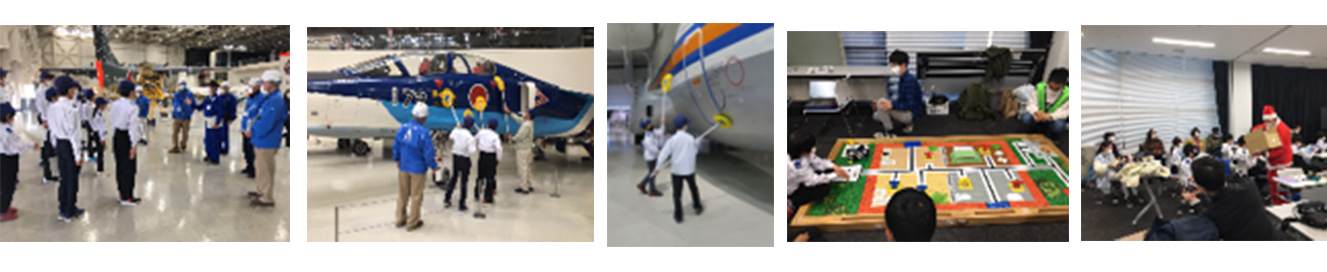

「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館(空宙博)」様のご厚意でクリスマス会を実施致しました。

メインは屋内展示されている「飛鳥」と「T-2ブルーインパルス」のすす払いでした。4班に分かれ順番にモ他に空宙博で活動されている団体の方々との交流会、最後に学生団員にクリスマスプレゼントで無事終ップで煤払い、それ以外の時間はガイドスタッフさんによる館内展示機の説明をしていただきました。

他に空宙博で活動されている団体の方々との交流会、最後に学生団員にクリスマスプレゼントで無事終了しました。

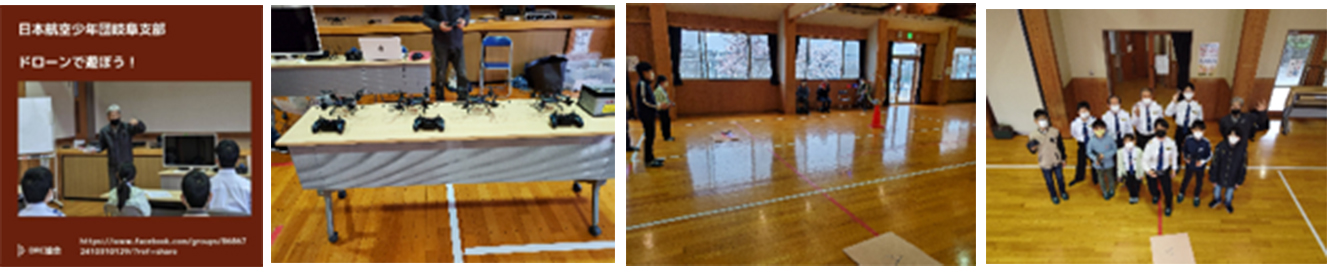

岐阜県瑞穂市の「牛巻南部コミュニティセンター」で岐阜支部賛助会員の豊田様他のご指導で、ドローン体験会を座学を経て実技を実施致しました。

日本チャンピオンの方のデモンストレーションの後、各々ドローンを持ち、操縦指導を受けながらチャレンジ開始、すぐにスムーズな操縦が出来る様になりました。最後にドローン搭載カメラで記念撮影を致しました。

Copyright(c) 2019 名古屋航空少年団[日本航空少年団] All Rights Reserved.